出自于:办公室 发布日期:2018-12-20

2018年12月18日10时,庆祝改革开放40周年大会在人民大会堂隆重举行。中心党支部组织全体同志在二楼党员活动室收看了记载我们国家四十年的沧桑巨变的庆祝大会。

回望1978、1988、1998、2008、2018这四个十年的记忆,“国计,民生;民生,民心”这些记忆中定格的关键词,凑成了发展中、变化中中国的黄金时代。同志们怀着激动的心情收看了视频,经历改革开放四十周年。

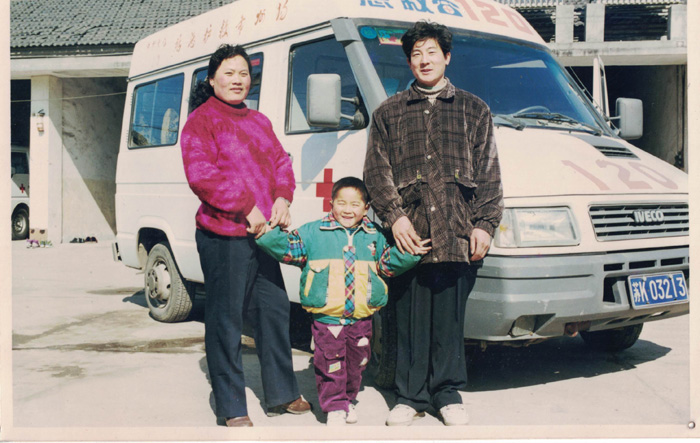

扬州市急救中心从改革开放的春天里一路走来的老驾驶员徐西法夫妇,给大家带来了记载急救中心时代变迁的老照片。

那一张张早已泛黄的照片锁定着那个特定的年月,那一个个曾经的青涩少年早已被风霜悄悄染了双鬓,那一条条窄窄泥路早已变成了宽敞的柏油路,那一排排矮小的房屋早已变得宽敞明亮……

不变的,是徐西法夫妇对急救中心的感情,而更不变的,是扬州市急救中心对全体扬城市民“健康所系、性命相托”的责任和对国家“大健康、大发展”的健康理念的支持的铿锵有力的誓言。所以做能做的事,把它做的最好,这才是做人的重要。

1983年“扬州市急救站”正式成立,1991年正式运行,对外急救电话“790340”,共计3辆急救车,工作人员轮流执行任务。

徐师傅告诉大家:当时救护站招驾驶员倾向于外地人员,因为可以吃住在单位,随时有任务出,处于全年无休的值班模式。那时的路况,转院至上海单程8小时,去头桥急救至少也要三小时,常常是火急火燎的赶到患者身边,遭到了却是不理解的责备和谩骂。中心四周都是乡村田地,以单位为家,洗车用井水,洗澡每人发一个桶,常常是刚洗一半任务来了,穿上衣服就出车;饭菜刚上桌,任务来了,扔下筷子就出发。

徐师傅初来单位时还是个青涩的帅小伙,对他而言,急救虽苦但有意义,妻子任大姐理解支持他,和他结婚九天就从老家来到了单位,从帅小伙到成家到生子再到两鬓斑白,他们见证了改革开放的春天里一路走来的急救中心的沧桑变化。

瞧,这是1992年6月24日,救护站成立一周年时,那个年代的所有的急救人温馨的合影,正是国家改革开放,国力不断增强,人民生活水平不断进步再加上一代又一代的急救人任劳任怨的付出才铸就了今天的安康祥和。条件虽苦,中心却没有降低人员的素质要求,每月25日下午定期开展急救会议,常抓急救质量。

1993年更名为“扬州市救护总站”,1996年扬州市正式启用“120”报警电话。考虑到离市区远,道路不方便等问题,1998年中心搬到了史可法路20号。那个小小的类似门卫值班室的两间小房间就是调度室,无数个急救电话曾在那里响起,无数辆的急救车曾从那个小小的院里驶出,无数个患者曾被他们从死神手中夺回生命,重回健康……

2004年,更名为“扬州市急救中心”,并在市区设立2个急救点。

2009年6月,位于黄金坝路31号的市急救中心业务楼建成并投入使用,120通讯调度指挥系统正式运行,实现了“省、市、县”调度指挥平台三级联网运行。

市委市政府高度重视院前急救工作,2011年出台了《市政府办公室关于印发扬州市城乡医疗急救网络建设方案的通知》(扬府办发〔2011〕155号)文件,并一次性投入了550万元用于11个农村急救点的建设,同年全市“15公里半径急救医疗圈”基本建成,城乡急救医疗服务基本实现均等化。

2014年,为满足市区近郊居民对院前急救的需求,市委市政府在“民生一号文件”中提出:在扬州市区近郊设置急救点。2014年6月17日,依托瓜州、甘泉、李典、方巷卫生院建立的农村急救点的正式运行,“15公里半径急救医疗圈”在市区近郊农村进一步变为现实。

2017年12月,市委书记谢正义就加强我市院前急救医疗体系建设做出重要批示,指出“救命比治病更重要”。

2018年度,市委市政府“民生一号文件”再次提出:在18家农村区域性医疗卫生中心全面配建急救点。2018年10月,新增急救点全部投入运行。

目前,我市以18家农村区域医疗卫生中心、乡镇卫生院、市县医疗机构急救站(点)为基础,构建18+X+Y急救网,形成了全市1个急救中心、7个急救分站,下设38个急救点的网络化急救医疗体系,“15公里半径急救医疗圈”得到进一步完善。

十三·五期间,市急救中心立足“大健康、大卫生”战略,不断延伸院前急救服务内涵,牵头实施我市全民自救互救素养提升工程。

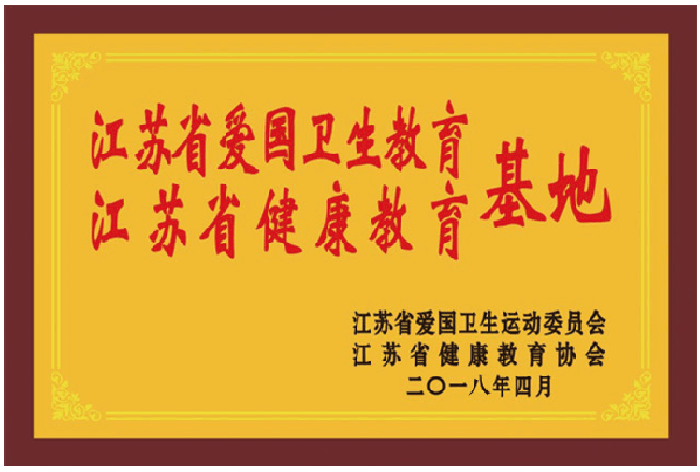

2017年12月15日,位于市急救中心建成扬州市卫生应急自救互救体验馆,并创成江苏省科普教育、江苏省健康教育基地、扬州市科普教育基地。

针对重点人群开展急救知识普及、急救技能实训,当广大市民面对各类突发事件、专业急救人员未到达现场时,第一时间开展有效的自救与互救,从而达到了“挽救生命,减轻伤残”目的。

多年来,中心成功救治数以千万计的急危重病人,圆满完成省运会、园博会、扬马等重大赛事活动的医疗保障,成功实施各类突发公共事件紧急医学救援。中心先后荣获江苏省文明单位、江苏省青年文明号等荣誉称号。

如果把改革开放40年浓缩成一首壮丽诗篇,民生必然是意蕴丰富的“题眼”;如果将40年风雨历程谱一曲时代华章,民生必然是最撼人心魄的“强音”;如果给中国梦绘一幅通景画卷,民生也依然是生动传神的“点睛之笔”。